Dimanche 9 novembre 1997 (rédigé le 11) :

Péninsule de Snaefellsness. Je suis installé depuis une dizaine de jours dans l'annexe d'une ferme isolée qui fait office de chambre d'hôte, au lieu-dit Lysuholl.

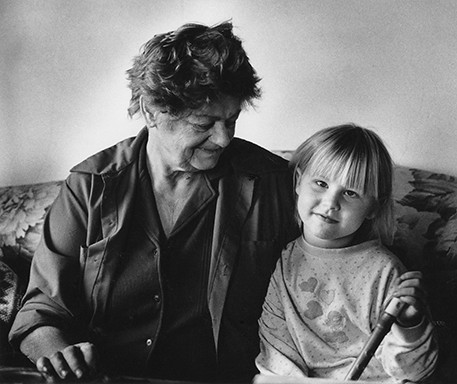

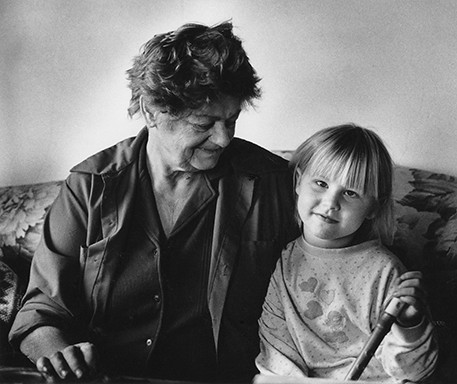

. . . En début d’après-midi, je sonne à la ferme afin de prévenir que je pars demain. La personne qui m’ouvre est cette femme d’environ 60 ans qui m’avait accueilli le jour de mon arrivée, le 29 octobre, et que je n’ai pas revue depuis. Elle me fait entrer dans une grande salle de séjour, encombrée de meubles et d’objets hétéroclites, que l’usage des années a rendus familiers, et qu’une douce lumière enrobe chaleureusement. "I was worried about you!" me dit-elle d’une voix rauque. Elle s’étonne que je ne sois pas venu plus tôt prendre un café pour discuter un peu. Sans le lui dire, j’en ai eu souvent l’envie, mais les quelques fois où j’ai frappé à la porte avec cette intention, en prétextant une demande de renseignement quelconque, on s’est contenté de me donner le renseignement, et basta ! Il est vrai que les Islandais n’ont pas l’air très forts, en général, avec les choses implicites. Dommage que je ne sois pas tombé sur elle plus tôt. Elle est malade, me dit-elle, et sort le moins possible à présent. Le jeune homme à qui j’ai eu à faire est son gendre. Lui et sa femme sont absents pour quelques jours. Elle est donc seule avec son mari, le vieil homme à barbe blanche qui m’a conduit au chalet. Celui-ci travaille dehors en ce moment.

Margret - c’est le nom de la femme - me sert du café avec un pain spécial qu’elle prépare elle-même et qui se mange comme un gâteau. Assise sur le divan, de l’autre côté de la pièce, elle fume cigarette sur cigarette et me déballe toute sa vie. Celle-ci fut jalonnée de deuils et de drames en si grand nombre que je n’arrive pas à me les rappeler tous. Son premier mari est mort dans un accident de voiture quand elle était jeune et qu’elle avait trois enfants en bas âge. Pour subvenir à leurs besoins et payer les impôts dont elle était accablée, elle a travaillé à bord d’un chalutier navigant entre l’Islande et le Groenland. Elle ne connaît d’ailleurs les Fjords de l’Ouest que depuis la mer. Son deuxième mari, pêcheur, est mort noyé dans le naufrage de son bateau, lequel s’est échoué sur un rocher qu’elle me montre à travers la fenêtre. La même année, je crois, sa sœur est morte dans ses bras, vaincue par je ne sais quelle maladie. Plus récemment, elle a perdu un petit fils dans un accident de voiture. Je crois avoir compris qu’elle souffre actuellement d’un cancer. À la suite de je ne sais plus quelle maladie, on lui aurait transfusé trois litres de sang. Elle s’est faite également opérée du cœur, a suivi un traitement en Californie le mois dernier, et doit se faire régulièrement des injections d’insuline. Elle en fait d’ailleurs une sous mes yeux, tout en continuant de discuter.

À vrai dire, je ne sais pas ce qu’il y a de vraiment rigoureux dans tout cela, car visiblement, Margret aime parler. Mais il suffit de voir son visage flétri, fatigué, usé, pour croire que sa vie n’a pas été des plus faciles. Malgré ça pourtant, elle rit encore, elle est joviale, et surtout elle parle. Elle parle à tel point qu’il faut qu’elle ait encore pas mal d’énergie pour parler autant. Mais de temps en temps, les bras levés, elle s’exclame en disant que maintenant elle n’en peut plus, qu’elle en a eu assez, et qu’elle n’en supportera pas davantage. Elle me raconte que l’autre jour elle a cru devenir folle quand elle s’est aperçue que son mari était parti faire un petit travail dans la montagne. Il n’avait pas pris ses médicaments, et elle ne le voyait pas revenir. "- J’ai cru que je devenais folle !" dit-elle plusieurs fois en prenant sa tête entre ses mains. Ce vieil homme doux à la barbe blanche - son troisième mari - est un voisin qu’elle connaît depuis l’enfance. Je raconte à Margret la randonnée que j’ai faite le lendemain de mon arrivée. Loin d’y montrer de l’intérêt, elle me regarde gravement et finit par dire que les étrangers sont des irresponsables. Il y a quelques années de cela, deux touristes, des Français je crois, étaient partis traverser la péninsule, du Sud au Nord, par la montagne, en plein hiver, sans prévenir personne, sans équipement spécial et sans prévoir de nourriture, estimant qu’ils pouvaient le faire en une seule journée. Seulement la météo a évolué en un clin d’œil, de façon très défavorable, et ils se sont vite retrouvés en situation de détresse. Je ne sais comment, quelqu’un a su qu’ils étaient dans la montagne et a signalé le danger. Une équipe de secours s’est constituée avec des volontaires de toute la région. Ils sont partis à leur recherche et les ont récupérés sains et saufs. Inutile de dire que les paysans du coin n’apprécient pas ce genre d’aventuriers irréfléchis, qui mettent en danger la vie des sauveteurs en même temps que la leur. "Les étrangers n’ont pas conscience de ce qu’est la nature en Islande !" me dit Margret. J’essaye de me rattraper en lui disant que ce type d’aventure me paraît complètement stupide, que jamais je n’aurais l’idée de faire une chose pareille, ce qui est vrai, et que mes randonnées sont raisonnables. "Mais on ne pars jamais seul sans prévenir personne !" Elle a raison, j’abdique.

raconte à Margret la randonnée que j’ai faite le lendemain de mon arrivée. Loin d’y montrer de l’intérêt, elle me regarde gravement et finit par dire que les étrangers sont des irresponsables. Il y a quelques années de cela, deux touristes, des Français je crois, étaient partis traverser la péninsule, du Sud au Nord, par la montagne, en plein hiver, sans prévenir personne, sans équipement spécial et sans prévoir de nourriture, estimant qu’ils pouvaient le faire en une seule journée. Seulement la météo a évolué en un clin d’œil, de façon très défavorable, et ils se sont vite retrouvés en situation de détresse. Je ne sais comment, quelqu’un a su qu’ils étaient dans la montagne et a signalé le danger. Une équipe de secours s’est constituée avec des volontaires de toute la région. Ils sont partis à leur recherche et les ont récupérés sains et saufs. Inutile de dire que les paysans du coin n’apprécient pas ce genre d’aventuriers irréfléchis, qui mettent en danger la vie des sauveteurs en même temps que la leur. "Les étrangers n’ont pas conscience de ce qu’est la nature en Islande !" me dit Margret. J’essaye de me rattraper en lui disant que ce type d’aventure me paraît complètement stupide, que jamais je n’aurais l’idée de faire une chose pareille, ce qui est vrai, et que mes randonnées sont raisonnables. "Mais on ne pars jamais seul sans prévenir personne !" Elle a raison, j’abdique.

Nous en venons à parler gastronomie. Elle sort du réfrigérateur une chose dont Egill m’avait parlé, mais que je n’avais jamais testée : des testicules de bélier. C’est elle-même qui les prépare. Elle m’en coupe une tranche qu’elle me fait goûter. Quand on oublie ce qu’on mange, c’est plutôt bon. Cela fait partie de ce qu’on appelle "la nourriture de Thor". Les testicules sont prélevés, lavés et bouillis. On en rempli ensuite un boyau, fait d’un morceau d’intestin, en y mêlant quelques condiments et en les pressant fortement de manière à obtenir une sorte de gros boudin bien ferme. On conserve ensuite le produit dans du petit-lait, comme pour le boudin aigre que m’avait fait goûter Sigfridur. Et on le déguste tel quel. L’odeur aigre est assez désagréable, mais pas la saveur. C’est une chair claire, un peu rose, dont la consistance est à la fois dense et tendre, un peu farineuse. Vu la petite quantité de produit par tête de bélier, je m’interroge sur son prix, que j’imagine très élevé. "Pas du tout, me dit-elle, ça ne vaut rien, personne n’en veut !" Voyant que je l’apprécie, elle m’en enveloppe un gros morceau dans du papier.

Je lui fais part de mon intention d’aller à Reykjavik demain matin par le bus. Elle me signale qu’elle et son mari doivent s’y rendre mardi afin de consulter un docteur. Si je ne suis pas pressé, me dit-elle, je pourrai profiter de leur voiture. Ils y resteront quelques jours. Ils ont un petit appartement là-bas, qui d’ailleurs se situe dans la même rue que l’auberge où j’avais atterri l’année dernière, et où je compte retourner cette année. J’accepte donc. Enfin elle m’invite à dîner avec eux ce soir. J’accepte encore.

De retour au chalet, je reprends le dessin de mon arbre. Je passe de plus en plus de temps sur chaque trait. Pour chacun d’eux, j’essaye de ressentir l’exacte courbure, la juste orientation, l’épaisseur, la noirceur et la longueur les plus appropriées. Car il faut jouer sur tous ces paramètres afin d’obtenir l’impression de naturel dans le déploiement de la ramure. Quand je m’interromps pour aller dîner à la ferme, je suis assez satisfait du tour que cela prend.

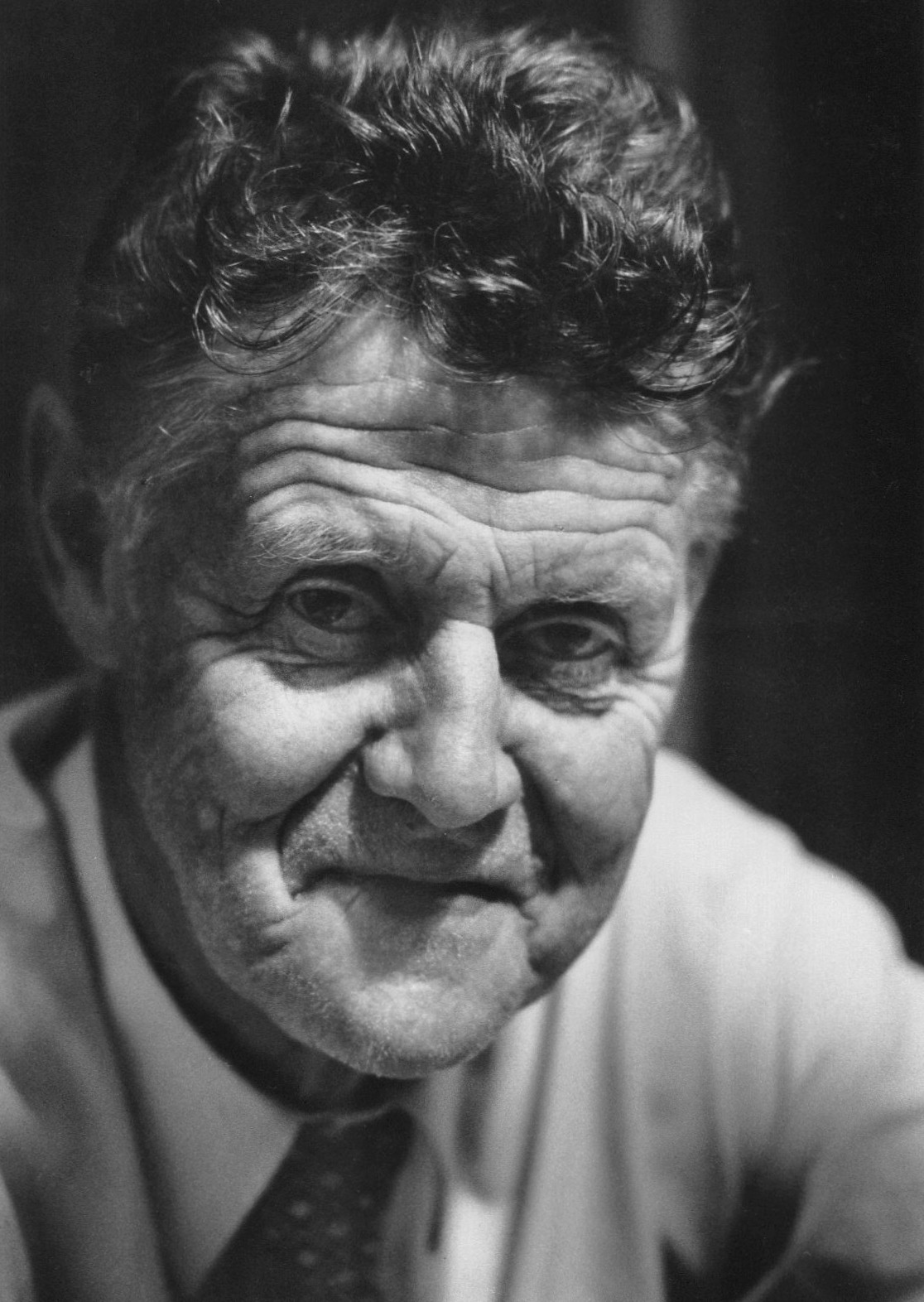

Je retrouve donc Margret. Elle termine de préparer le repas tout en regardant le dernier épisode d’un feuilleton canadien devant lequel elle ne peut s’empêcher de pleurer. Nous finissons de le regarder ensemble. Puis nous passons à table, mais comme celle-ci est trop petite pour nous trois, Margret mange sur le divan, et nous parlons ainsi à distance. Quant à son mari, assis à côté de moi, il reste silencieux, ne parlant pas un mot d’anglais. C’est un bonhomme plutôt chétif, d’environ 70 ans, doux et discret, avec un front dégarni et une barbe blanche comme neige, qui le font ressembler à Alexandre Soljenitsyne ou à Hubert Reeves. Son air candide et son silence serein lui donnent l’air d’un sage qui s’ignore. Le repas est fait d’une épaule d’agneau avec des légumes. La saveur de la viande me donne encore l’eau à la bouche rien que d’y penser. Elle a un vrai goût de gibier, fort et sauvage. Ce goût, c’est celui des moutons restés en liberté dans les montagnes pendant la moitié de l’année. Avec le goût, c’est aussi l’odeur de ces bêtes qui me parvient, cette odeur de laine un peu âcre que je sentais lorsque je les saisissais à pleines mains pour les trier, dans le Bjarnafjördur, ou encore à Latrabjarg.

Au café, Margret me montre deux lettres venues d'Algérie, écrites en français, et qu'elle a reçues en septembre sans en comprendre le contenu. Les lettres sont identiques. Ce sont deux jeunes Algériens qui désirent savoir s'il y a une possibilité d'emploi à la ferme. Mais l'exploitation est trop petite pour qu'un travail soit disponible ici, me dit Marget. Je me chargerai de rédiger la réponse, qu'elle leur enverra.

Je vois à travers la fenêtre qu'une aurore boréale se prépare. Je prends congé de mes hôtes en les remerciant. "Tu peux repasser quand tu veux !", me dit Margret. Une fois au chalet, toutes lumières éteintes, je surveille le ciel depuis mon divan. De faibles lueurs apparaissent puis disparaissent. Je sors à plusieurs reprises en croyant venu le clou du spectacle, mais à chaque fois l'aurore décline et ramollit. Je passe ainsi deux heures devant la fenêtre, tour à tour plein d'espoir et déçu. Mais peu après 23h, elle se déclare enfin. J'affirme que ce que j'ai vu ce soir est la chose la plus extraordinaire que j'ai vue de toute ma vie. Aucune description n'est possible. Toute image poétique sera vaine. Ces derniers temps, j'en ai vu plusieurs qui m'avaient parues magnifiques, mais je n'imaginais tout simplement pas que cela pouvait aller jusque là. Non, l'imagination ne va pas jusque là. Cela remuait dans la totalité du ciel. Il y avait du vert, du rose et du jaune. Les lueurs se réverbéraient sur les montagnes enneigées. Il ne faisait plus nuit. L'apothéose dura vingt minutes. Et il y eu un crépuscule de l'aurore.

Lundi 10 novembre 1997 (rédigé les 12 et 13) :

Je rapporte à Margret les deux lettres destinées aux Algériens. Nous discutons une heure. Puis son mari me conduit au lieu-dit Budir, à une dizaine de km, où j’entame la dernière randonnée de mon voyage avant Reykjavik.

. . . Je quitte la route, traverse une rivière, et commence à pénétrer dans Budahraun. Il s’agit d’un champ de lave qui avance dans la mer, en formant une expansion plus ou moins circulaire d’environ 5 km de diamètre, et dont le centre est marqué par un petit cône volcanique d’une centaine de mètres de haut. On dit qu’il y avait là une léproserie autrefois. Cette lave est encore plus bouleversée et chaotique que celle de Lysuholl. De larges et profondes crevasses, comme des cicatrices énormes, barrent régulièrement le passage. Des protubérances anthropomorphiques surgissent çà et là. Parfois, une croûte rocheuse, d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, crée une voûte d’un arrondi parfait sous laquelle un homme peut aisément se coucher et s’abriter. La lave est abondamment colonisée par la végétation. La mousse s’y développe en formant d’épais manteaux, très denses, d’un beau gris-vert, auquel une pellicule de givre donne un aspect argenté et scintillant des plus somptueux. Dans les parties les plus abritées du vent, comme les creux et les crevasses, des arbrisseaux ont poussé. Il y a même des fougères, plantes pourtant fragiles, qui se sont développées dans les cavités sombres, bien protégées du vent sous leur croûte de lave.

En arrivant au pied du volcan, je découvre, tout à fait fortuitement, la bouche d’un incroyable tunnel s’enfonçant sous l’écorce. Ce devait être l’une des sorties par lesquelles la matière en fusion s’écoulait à l’air libre, au moment de l’éruption. Les quelques dizaines de mètres précédant l’entrée du tunnel forment un genre de défilé qui me conduit tout naturellement vers l’antre obscure. La voûte, aussi parfaite qu’une crypte romane, est haute d’environ trois mètres et large de cinq ou six. J’avance de quelques pas. Avant que l’ombre permanente n’empêche toute formation végétale, le sol, composé de scories et de fragments de roche, est encore parsemé de mousses et de lichens. J’avance un peu plus loin dans la pénombre. La voûte et les parois du tunnel, parfaitement protégés de l’érosion au cours des cinq derniers millénaires qui correspondent à l'ancienneté de cette lave, sont restées comme au lendemain du refroidissement de la roche. Sur les côtés, la surface est lisse, arrondie et plissée comme un ventre flasque. Le plafond est par endroit sertis de petites pointes grises, suspendues comme de courtes stalactites : c’est la lave qui, en refroidissant, s’est figée alors qu’elle gouttait.

Après m’être enfoncé d’une vingtaine de mètres dans une ombre de plus en plus dense, et sur un sol complètement lunaire, le tunnel, dont les proportions n’ont pas diminué, décrit un virage. Je me heurte alors à un mur d’obscurité. Mes yeux ne détectent plus la moindre atténuation dans la densité du noir. Sans aucun repère, je suis comme devant un espace intersidéral dépourvu d’étoiles. Je m’assois par terre. Au bout d’une dizaine de minutes, mes rétines se sont adaptées : je vois. Le boyau se prolonge, tournant et disparaissant dans la nuit. Je me relève et continue d’avancer très lentement. Après quelques pas, je me retourne. L’entrée du tunnel derrière moi n’est plus visible à cause du virage. Seules des traces de lueurs rasant les parois la signalent. J’avance encore un peu. Le boyau se rétrécit, et l’ombre s’assombrit à nouveau, jusqu’au noir total. Je m’assois encore. Le silence est absolu. Au bout de quelques minutes, émergeant vaguement du néant, je perçois la présence incertaine d’un énorme rocher sphérique, ou du moins c’est ainsi que j’interprète la forme sans contour défini qui semble être là, devant moi, sans que je puisse dire à quelle distance. Cela paraît obstruer presque complètement le tunnel. Sur la gauche, entre l’objet et la paroi, une masse d’obscurité impénétrable engloutit tout repère. Je dois faire deux ou trois petits pas de plus, et tendre le bras, afin de tâter le rocher. Du bout des doigts, je le touche. Il est lisse et doux. À gauche, bien qu’étant tout près de la masse noire, je n’arrive pas à voir s’il s’agit d’une chose dure ou bien d’un vide. Mon bras, tendu devant moi, se perd dans la nuit. Lentement, je rebrousse chemin.

De retour dans la pénombre, je ramasse un fragment de lave à l’aspect étrange et beau. Puis je reviens à la lumière. Cette exploration m’a retenu près d’une heure, beaucoup plus longtemps que je ne le pensais. Il me faut presser le pas à présent. Je commence à gravir le flanc du volcan. En parvenant sur sa face sud, je découvre qu’il est complètement éventré de ce côté, et que la plus grande partie de la lave s’est déversée par là, en un flot gigantesque qui a fait reculer la mer de deux ou trois kilomètres. Du nord, je vois surgir un aigle, traversant le ciel sans battre des ailes. Il plane vers la mer, puis se pose sur un piton de lave, juste en-dessous du soleil, lequel se rapproche déjà de l’horizon. Dans l’intention de le photographier, j’essaye de m‘en approcher en décrivant un arc de cercle, de manière à avoir le Snaefelljökull en arrière-plan. Arrivé à une centaine de mètres, il s’envole, puis va se poser plus loin. Je renouvelle mon approche. Il s’envole à nouveau et disparaît.

Je poursuis alors la traversée du champ de lave, droit vers le sud, vers la mer et le soleil qui décline. La lumière rasante intensifie les reliefs et colore les mousses - plaquées de givres - de reflets cuivrés extraordinairement vifs. Plus je me rapproche de la mer, plus la lave devient noire et stérile, les crevasses plus profondes, les croûtes plus épaisses, les carapaces plus brisées et morcelées. Le givre, en enrobant la roche noire et poreuse, transmute celle-ci en une sorte d’éponge imprégnée d’encre de chine, et que le gel aurait plaquée d’une pellicule blanche transparente. Je parviens enfin à la limite du champ de lave, face à la mer. Le clivage jusqu’aux vagues est d’au moins dix mètres. Au loin, l’alignement des sommets blanchis de toute la péninsule de Snaefellsnes, trouve un écho dans l’écume lumineuse qui vient fouetter les sombres orgues basaltiques. Il est déjà 16h30, et le soleil s’apprête à passer derrière l’horizon.

Je longe le front de lave vers le nord-est. Toute la chaîne de Snaefellsnes commence à se nacrer de rose. En l’espace de quelques minutes, ce rose devient d’une intensité tout à fait irréelle, telle que je n’en n’avais encore jamais vue auparavant. Avec ce rose, les boursoufflures profondément noires de la lave, au premier plan, font un contraste absolument hallucinant. Je dois m’arrêter de marcher quelques instants, afin de regarder, car ce qui se produit là est véritablement unique. Pourtant, il vaut mieux ne pas traîner car la nuit approche. Un peu plus tard, les montagnes s’éteignent. C’est alors le ciel qui commence à flamboyer, et ce dans une profusion de rouge, de jaune et d’orange, que là encore je n’avais jamais vus à tel degré d’intensité. Ce que je vois actuellement dans le ciel, c’est l’image inversée de ce que devait être ce champ de lave au moment où il se répandait, liquide, visqueux, incandescent, hors du volcan. C’est comme le reflet du feu de la terre qui, cinq millénaires plus tôt, coulait tel un fleuve à l’endroit même où je marche. Je m’arrête à nouveau. Tant pis si la nuit tombe. Il faut voir.

Je continue, agacé en permanence par les moucherons. Il reste une douzaine de kilomètres jusqu’à Fontur. Depuis ce matin, le soleil transparaît difficilement derrière une épaisse couche de brume qui n’en finit pas de se lever. Peu à peu, le paysage devient d’une dureté rare. Jamais je ne me suis trouvé face à un décor pareil. Cela évoque littéralement le résultat d’un cataclysme qui aurait anéanti une immense ville en pierre, à une époque très reculée. Aussi loin qu'on puisse voir, tout n’est que blocs de roche entrechoqués, recouverts par endroits de mousses grises. L’espace est ras. Le seul relief à l'horizon est celui des pierres saillantes. La mousse, nichée dans les anfractuosités, est plus sèche et plus rare. Tout est d’une aridité, d’une dureté extrême. La piste, de plus en plus grossière et irrégulière, quitte le bord des falaises pour s’engager au milieu du plateau, qui ne fait maintenant que deux ou trois kilomètres de large, de telle sorte qu’on peut voir la mer de chaque côté. Puis elle débouche enfin sur la dernière partie de la péninsule, une toundra parfaitement rase, constituée d’une herbe très courte et parsemée de petites fleurs blanches et roses.

Je continue, agacé en permanence par les moucherons. Il reste une douzaine de kilomètres jusqu’à Fontur. Depuis ce matin, le soleil transparaît difficilement derrière une épaisse couche de brume qui n’en finit pas de se lever. Peu à peu, le paysage devient d’une dureté rare. Jamais je ne me suis trouvé face à un décor pareil. Cela évoque littéralement le résultat d’un cataclysme qui aurait anéanti une immense ville en pierre, à une époque très reculée. Aussi loin qu'on puisse voir, tout n’est que blocs de roche entrechoqués, recouverts par endroits de mousses grises. L’espace est ras. Le seul relief à l'horizon est celui des pierres saillantes. La mousse, nichée dans les anfractuosités, est plus sèche et plus rare. Tout est d’une aridité, d’une dureté extrême. La piste, de plus en plus grossière et irrégulière, quitte le bord des falaises pour s’engager au milieu du plateau, qui ne fait maintenant que deux ou trois kilomètres de large, de telle sorte qu’on peut voir la mer de chaque côté. Puis elle débouche enfin sur la dernière partie de la péninsule, une toundra parfaitement rase, constituée d’une herbe très courte et parsemée de petites fleurs blanches et roses.

Il fait relativement peu froid par rapport aux jours précédents. Le vent du sud-ouest nous apporte le vent le plus doux que nous ayons eu depuis longtemps. Magnus impose un rythme beaucoup plus rapide que celui de mes randonnées habituelles. Ses enjambées longues et puissantes avalent la rocaille avec aisance. Mais je ne me laisse pas distancer. Nous marchons sur de la roche, du gravier, de la mousse sèche, de la neige, traversons des rivières par bonds légers, de pierre en pierre, gravissons des talus, dévalons des pentes. Tout est d’une pureté absolue. Aussi loin que nous puissions voir, vers les montagnes embrumées, fondues dans le bleu pâle du jour, pas le moindre signe de présence humaine n’apparaît pour troubler la nature à l’état brut. C’est la nature des origines. Parfois nous parlons un peu. Mais la plupart du temps, seul résonne le bruit de nos chaussures foulant le sol graveleux. Nous marchons ainsi deux bonnes heures sans apercevoir le moindre mouton. Comme Ella me l’avait annoncé, le froid précoce de ces derniers jours les a déjà fait descendre assez bas. Quelquefois, nous apercevons au loin des points mobiles, que nous identifions soit à Ella, soit au fermier et à son fils. Mais le plus souvent, ils sont hors de vue du fait des reliefs et de la distance. Or il est important, me dit Magnus, que nous restions en vue les uns les autres, afin que nous arrivions tous à peu près au même niveau devant les moutons. C’est pourquoi nous marquons un arrêt sur un petit promontoire, afin de balayer l’espace de nos regards et ainsi pouvoir repérer les êtres humains dans cet univers minéral. Je sors mon 105 mm, en prétendant m’en servir pour voir plus loin, et photographie Magnus.

Il fait relativement peu froid par rapport aux jours précédents. Le vent du sud-ouest nous apporte le vent le plus doux que nous ayons eu depuis longtemps. Magnus impose un rythme beaucoup plus rapide que celui de mes randonnées habituelles. Ses enjambées longues et puissantes avalent la rocaille avec aisance. Mais je ne me laisse pas distancer. Nous marchons sur de la roche, du gravier, de la mousse sèche, de la neige, traversons des rivières par bonds légers, de pierre en pierre, gravissons des talus, dévalons des pentes. Tout est d’une pureté absolue. Aussi loin que nous puissions voir, vers les montagnes embrumées, fondues dans le bleu pâle du jour, pas le moindre signe de présence humaine n’apparaît pour troubler la nature à l’état brut. C’est la nature des origines. Parfois nous parlons un peu. Mais la plupart du temps, seul résonne le bruit de nos chaussures foulant le sol graveleux. Nous marchons ainsi deux bonnes heures sans apercevoir le moindre mouton. Comme Ella me l’avait annoncé, le froid précoce de ces derniers jours les a déjà fait descendre assez bas. Quelquefois, nous apercevons au loin des points mobiles, que nous identifions soit à Ella, soit au fermier et à son fils. Mais le plus souvent, ils sont hors de vue du fait des reliefs et de la distance. Or il est important, me dit Magnus, que nous restions en vue les uns les autres, afin que nous arrivions tous à peu près au même niveau devant les moutons. C’est pourquoi nous marquons un arrêt sur un petit promontoire, afin de balayer l’espace de nos regards et ainsi pouvoir repérer les êtres humains dans cet univers minéral. Je sors mon 105 mm, en prétendant m’en servir pour voir plus loin, et photographie Magnus. Nous reprenons la marche sur un rythme encore plus rapide, et dépassons le lac Nedra-Thveravatn, aux rives duquel ma randonnée d’hier m’avait conduit. Soudain, Magnus, s’étant retourné vers moi, s’arrête brusquement. Il fixe un point situé derrière mon épaule et crie : "trois moutons !", puis se met aussitôt à courir. Les trois moutons sont dans un val. Le relief nous les avait rendus invisibles. Il faut alors courir en montée, sur un terrain chaotique. Le sport commence vraiment. Très vite, d’autres personnes apparaissent, sur la crête des collines, dans le creux des vallons, sur les promontoires. Et des chapelets de moutons commencent à sortir d’un peu partout en différents points du paysage. J’entame une course harassante afin que six d’entre eux ne reprennent pas la direction des montagnes. C’est ce qu’il faut à tout prix éviter, car il serait alors très difficile de les récupérer.

Nous reprenons la marche sur un rythme encore plus rapide, et dépassons le lac Nedra-Thveravatn, aux rives duquel ma randonnée d’hier m’avait conduit. Soudain, Magnus, s’étant retourné vers moi, s’arrête brusquement. Il fixe un point situé derrière mon épaule et crie : "trois moutons !", puis se met aussitôt à courir. Les trois moutons sont dans un val. Le relief nous les avait rendus invisibles. Il faut alors courir en montée, sur un terrain chaotique. Le sport commence vraiment. Très vite, d’autres personnes apparaissent, sur la crête des collines, dans le creux des vallons, sur les promontoires. Et des chapelets de moutons commencent à sortir d’un peu partout en différents points du paysage. J’entame une course harassante afin que six d’entre eux ne reprennent pas la direction des montagnes. C’est ce qu’il faut à tout prix éviter, car il serait alors très difficile de les récupérer. raconte à Margret la randonnée que j’ai faite le lendemain de mon arrivée. Loin d’y montrer de l’intérêt, elle me regarde gravement et finit par dire que les étrangers sont des irresponsables. Il y a quelques années de cela, deux touristes, des Français je crois, étaient partis traverser la péninsule, du Sud au Nord, par la montagne, en plein hiver, sans prévenir personne, sans équipement spécial et sans prévoir de nourriture, estimant qu’ils pouvaient le faire en une seule journée. Seulement la météo a évolué en un clin d’œil, de façon très défavorable, et ils se sont vite retrouvés en situation de détresse. Je ne sais comment, quelqu’un a su qu’ils étaient dans la montagne et a signalé le danger. Une équipe de secours s’est constituée avec des volontaires de toute la région. Ils sont partis à leur recherche et les ont récupérés sains et saufs. Inutile de dire que les paysans du coin n’apprécient pas ce genre d’aventuriers irréfléchis, qui mettent en danger la vie des sauveteurs en même temps que la leur. "Les étrangers n’ont pas conscience de ce qu’est la nature en Islande !" me dit Margret. J’essaye de me rattraper en lui disant que ce type d’aventure me paraît complètement stupide, que jamais je n’aurais l’idée de faire une chose pareille, ce qui est vrai, et que mes randonnées sont raisonnables. "Mais on ne pars jamais seul sans prévenir personne !" Elle a raison, j’abdique.

raconte à Margret la randonnée que j’ai faite le lendemain de mon arrivée. Loin d’y montrer de l’intérêt, elle me regarde gravement et finit par dire que les étrangers sont des irresponsables. Il y a quelques années de cela, deux touristes, des Français je crois, étaient partis traverser la péninsule, du Sud au Nord, par la montagne, en plein hiver, sans prévenir personne, sans équipement spécial et sans prévoir de nourriture, estimant qu’ils pouvaient le faire en une seule journée. Seulement la météo a évolué en un clin d’œil, de façon très défavorable, et ils se sont vite retrouvés en situation de détresse. Je ne sais comment, quelqu’un a su qu’ils étaient dans la montagne et a signalé le danger. Une équipe de secours s’est constituée avec des volontaires de toute la région. Ils sont partis à leur recherche et les ont récupérés sains et saufs. Inutile de dire que les paysans du coin n’apprécient pas ce genre d’aventuriers irréfléchis, qui mettent en danger la vie des sauveteurs en même temps que la leur. "Les étrangers n’ont pas conscience de ce qu’est la nature en Islande !" me dit Margret. J’essaye de me rattraper en lui disant que ce type d’aventure me paraît complètement stupide, que jamais je n’aurais l’idée de faire une chose pareille, ce qui est vrai, et que mes randonnées sont raisonnables. "Mais on ne pars jamais seul sans prévenir personne !" Elle a raison, j’abdique.