Dimanche 13 juillet :

Arrivé la veille à Kegen, petit village dans la pointe sud-est du Kazakhstan. Je loge chez l’habitant. Première sortie du matin. Il s’agit de trouver un endroit où prendre un petit déjeuner.

… Les premières personnes que je croise sont trois vieux alcooliques marchant de façon indécise en crachant par terre. Le soleil est déjà haut et commence à écraser implacablement le village. Toutes les rues sont larges, sans séparation marquée entre la voirie et le trottoir. Les maisons, qu’on ne distingue pas toujours des baraquements, sont très espacées les unes des autres, et les terrains qui les séparent ne paraissent pas avoir d’usage précis. Que des déchets jonchent le sol avec du crottin, et parfois même le cadavre desséché d’un chat, personne ici ne semble trouver quelque chose à y redire. Deux routes principales traversent le village comme deux grandes artères, et se rejoignent en formant le centre-ville, où s’organise donc l’essentiel des commerces. Déjà s’y retrouvent de nombreuses personnes, surtout devant les étalages de fruits et de légumes tenus par de vieilles femmes. Sur ce qui sert de place centrale, sont garés aussi bien des voitures modernes que des camions ou des tracteurs de l’ère soviétique, ainsi que de vieux tacots. Parmi ceux-ci, certains relèvent de la prouesse de mécanicien pour être capables de rouler encore, avec leur carrosserie largement entamée par la rouille et leur tendance à pencher d’un côté. Il est difficile d’identifier vraiment la nature des différents commerces qui donnent sur cette place, tant leur aspect extérieur se rejoint dans un même état de vétusté et d’arrangements bricolés, d’autant que leurs grandes enseignes en kazakh ne veulent rien dire pour moi. Je repère bien deux ou trois établissements qui se présentent comme des cafés-restaurants, mais ils sont fermés. Je reste donc quelques temps indécis au milieu de cette place, passant plusieurs fois devant certaines devantures, sous les regards globalement indifférents des habitants. Un coup d’œil lancé vers l’intérieur d’une cahute, dont la façade muette ne laisse rien deviner, me permet d’apercevoir trois ou quatre tables et un vieil homme assis à l’une d’elles, avec une tasse devant lui. J’entre.

Une femme m’accueille, comprend que je veux un café, et m’invite à choisir entre deux sortes de grands beignets frits, étalés sur un tout petit comptoir. Je m’installe à une table devant l’entrée, et me vois rapidement servir un café au lait en sachet, déjà sucré, dissout dans l’eau bouillante, ainsi qu’un beignet gras sur une assiette. Et je m’en trouve très content. Non seulement j’ai un petit déjeuner, mais en plus je me vois soudain immergé de plein pied dans la réalité du pays que je voulais connaître. Assis là, je suis donc servi deux fois. Et surtout je ne me sens ni regardé de travers, ni faire l’objet d’un traitement particulier. Comme c’est simple !

Peu après, un vieil homme s’installe derrière moi et discute familièrement avec la tenancière. Puis arrive un couple, que je repère aussitôt comme touristes, comme eux le font de moi. La femme semble complètement abattue de devoir se retrouver ici. Ne trouvant rien à son goût, elle préfère aller s’acheter une banane à côté et revenir à table avec son mari, lequel, ne pouvant apparemment obtenir ce qu’il voulait, s’est contenté d’un thé et d’un beignet. Comme nous nous comprenons du regard, il me demande d’où je viens. En retour, j’apprends qu’ils sont indiens. « - Pas facile de communiquer », lui dis-je avec un sourire. Il acquiesce d’un haussement de sourcil.

Une fois sorti, j’entrevois encore, dans l’enfilade d’une porte ouverte, des produits alimentaires alignés sur des étagères : une supérette. J’y trouve ce qu’il me manquait. Que demander de plus ? Des touristes arrivant un dimanche matin dans un village français ne trouveraient rien de ce que j’ai trouvé ici.

Sur le chemin du retour, je sillonne encore les rues de Kegen pour mieux me pénétrer de cette réalité. Dans l’une de ces rues, une bande de gamins jouent au foot, et n’ont absolument que faire de moi qui passe pourtant cinq bonnes minutes à les photographier en position accroupie.

Aux extrémités du village, les maisons sont de plus en plus espacées, et les ruines de constructions en terre, d’une autre époque, partagent l’horizon désert avec un alignement de pylônes électriques. Sortie de nulle part, une fillette marche d’un pas lent et tranquille, à travers ce décor blanchi de lumière et vide, pour aller je ne sais où. Vision fantastique dont malheureusement je n’ai pas su tirer une bonne image.

De retour vers 11 heures, je me fais de nouveau happer par mon hôtesse pour la rejoindre dans la cuisine, avec cette fois sa belle-mère, afin de manger un morceau bien sûr. Sous la table, je subis les petites griffures d’un jeune chaton de quelques semaines, jouant à la guerre avec mes chaussettes. Sans la nièce et son téléphone, la conversation est encore plus réduite, mais peu importe, nous communiquons d’une autre façon. J’obtiens même leur accord pour les photographier toutes les deux avec mon portable, même si l’hôtesse, que ma demande a soudain effrayée, fait quelques manières en se désolant de sa tenue et en rajustant sa coiffure. La grand-mère ne fait aucun problème. C’est d’ailleurs la deuxième dont je tire le portrait. Je suis parti pour avoir plus de facilités à photographier les grand-mères que les jeunes filles. Celle-ci est habillée à l’occidentale, simplement, le corps un peu lourd et le visage rond. Ses cheveux gris et courts encadrent un visage silencieux qui exprime une bonté naïve, voilée de résignation et de fatigue. Quant à la femme, dont je n’ai pas réussi à saisir le nom, c’est une bonté confiante et active qu’on lit dans ses yeux, généreuse comme ses joues rondes, et lumineuse comme son sourire. Mais le front et les sourcils n’en révèlent pas moins une ténacité solide face aux obstacles.

Le mari de mon hôtesse, Dulat, nous rejoint dans la cuisine. Âgé d’environ quarante cinq ans, il est d’une corpulence plutôt chétive mais que l’on devine néanmoins puissante, et a le visage un peu soucieux. Il paraît d’abord moins ouvert que son épouse mais se montre disponible pour les demandes que j’ai à lui faire. Assis côte à côte avec un thé, nous parvenons au bout d’une demi-heure, avec nos téléphones comme intermédiaires, et après pas mal de malentendus inévitables, à nous accorder sur ceci : il me conduira vers 12 heures dans la vallée de Karkara, et viendra me récupérer là-bas mercredi à la même heure. Je passerai alors une nouvelle nuit ici, puis il me conduira jeudi au lac de Tuzkol, où je camperai encore quelques jours, et d’où il viendra à nouveau me ramener ici à Kegen. Au sujet de l’eau, question qui me préoccupe prioritairement, il n’y a pas d’autres moyens selon lui que de l’emporter avec moi. Mais puisqu’il pourra m’emmener en voiture aussi près que possible de mon lieu de campement, je ne devrais pas avoir à la porter, ce qui était mon inquiétude.

Une demi-heure plus tard, mon sac à dos est prêt et je le rejoins dans la cour devant son grand 4x4. Il y a déjà installé une bouteille d’eau de cinq litres, ce qui, avec les trois litres que j’ai déjà achetés, devrait suffire.

Nous partons. Ils embarque aussi un ami sur le chemin. Une fois dépassés les derniers baraquements épars du village, la route continue son partage de la steppe en traçant une ligne large et droite en direction des montagnes, dont les premiers mouvements sont encore à 20 km. Tout n’est qu’étendue et lumière. À mi-chemin, nous passons le petit bourg de Karkara, à la sortie duquel une route plus étroite nous fait traverser des pâturages sans fin, que des chevaux par troupeaux de cent ou plus ponctuent ça et là. Des installations d’élevage, toujours couplées avec des yourtes, s’égrènent de loin en loin tout le long de notre parcours. Parfois des hommes en sortent et nous regardent passer. Nous roulons à présent sur une piste qui longe en zigzaguant la bordure des premières collines, où se dressent les premiers conifères. De façon imperceptible, elle nous engage peu à peu dans un début de resserrement de l’espace, qui correspond au commencement de la vallée de Karkara, quand elle vient s’évaser vers la plaine. La frontière kirghize apparaît alors, matérialisée par un clôturage en barbelé dissuasif. Je réalise que la rivière Karkara coule de l’autre côté et qu’elle me sera donc inaccessible. Une route asphaltée la longe sur l’autre rive, côté kirghize. Notre piste, elle, s’écarte du talweg, nous rendant la rivière et la frontière à présent invisibles. Tracée à flanc de collines et serpentant selon les nécessités du relief, elle devient maintenant caillouteuse et ardue.

Dans le creux d’un vallon, apparaît soudain une grande tache blanche et lumineuse, étirée toute en longueur, parfaitement semblable à un névé, mais très énigmatique dans ce paysage dépourvu de neige. Nous faisons un petit écart pour nous en rapprocher. « - C’est du sel », me dit Dulat. Je fais le rapprochement avec le lac salé de Tuzkol où j’irai jeudi. Quant à me faire expliquer le phénomène géologique qui l’a produit, j’y renonce. Nous montons dessus tous les trois et nous nous photographions les uns les autres.

Au fil des kilomètres, les pentes s’inclinent davantage, les masses montagneuses s’élèvent, et les boisements éparpillés de conifères flanquent le paysage d’une multitude de petits cônes pointus et sombres. Nous passons devant un creusement de la montagne où gît un modeste lac entouré de zones humides. L’endroit me paraît bien. Dulat me propose toutefois de continuer un peu. Mais quelques centaines de mètres plus loin, au détour d’un virage, la vue surplombe à nouveau la frontière kirghize et la rivière Karkara, dans un élargissement de la vallée où l’on a trouvé bon d’implanter tout un ensemble de lotissements et de yourtes modernes, rationnellement alignées sur près d’un kilomètre, induisant des morceaux de montagnes éventrées pour les besoins de terrassements. Je demande donc à Dulat de revenir près du lac.

Le trajet nous a pris deux heures. S’ensuit une négociation sur le tarif de la course, que j’étais très loin d’avoir prévu aussi élevé : 160 € l’aller-retour, que je réduis finalement à un peu plus de 100, marché que nous concluons par une poignée de main. Je l’attendrai donc ici même mercredi à 12 heures. Et ils repartent.

Les rives du lac sont trop humides pour y planter la tente. Elle y serait de toute façon trop en vue depuis la piste. Un talus d’une quinzaine de mètres de hauteur le surplombe. Je fais mon installation là-haut, au milieu de gentianes et de toutes sortes de plantes suffisamment dressées pour cacher la tente, sans pour autant masquer la vue sur le déroulement des montagnes. À cent mètres en retrait, il y a une yourte blanche à côté d’un petit corral. Elle est fermée et semble ne servir qu’occasionnellement, en lien avec l’élevage de chevaux.

Me voici donc enfin seul et libre, au milieu de la nature sauvage, dans le cœur de l’Asie centrale. Je n’ai pas de grandes ambitions de randonnées cette fois-ci. Non seulement je n’ai pas de cartes adaptées, mais la hauteur de la végétation dans la prairie, qui dépasse parfois ma taille, ne se prête pas à la marche. Quant à l’application Mappy.com, elle s’avère finalement ne pas fonctionner hors connexion. J’ai plutôt le projet de m’imprégner calmement du site et de consacrer du temps au journal. Après un peu de repos, je descends explorer attentivement les rives du lac. On devine qu’il a été plus grand d’au moins vingt mètres. En marchant sur ses abords, le sol tremble, ce qui indique la présence de radeaux végétaux, ou « tremblants », qui peu à peu s’étendent sur la surface et, au fil du temps, produisent derrière eux un atterrissement du plan d’eau. En souvenir de ma série Paludes, je photographie les matières vaseuses qui tapissent le fond de l’eau. Puis je gravis de quelques mètres la pente boisée qui s’élève de l’autre côté du lac. Un ruisseau clair en descend sur un lit de cailloux. J’aurais donc pu utiliser celle-ci finalement, sans emporter toutes ces bouteilles. En terminant mon tour, j’aperçois deux rats musqués glissant sur l’eau sans me voir, leur tête émergeant de la surface. Pendant que je photographie des troncs d’arbres immergés, un 4x4 s’approche et marque l’arrêt. Quelques personnes en descendent pour jeter un coup d’œil au lac, avant de repartir rapidement. Plus tard, ce sont des pêcheurs qui resteront là une heure ou deux. Heureusement, ma tente est hors de vue et je ne risque pas d’être dérangé.

Revenu là-haut, je passe un long moment assis à regarder le paysage. En face de moi, derrière la vallée de Karkara occultée par des collines, s’étire en un vaste panorama la partie kirghize de toutes ces montagnes, qui s’élèvent ici entre 2000 et 3500 m d’altitude, depuis la droite vers la gauche. Des hérissements de sapins sombres, de place en place, recouvrent leurs pentes et les animent d’un joli graphisme. Je regrette un peu d’avoir à supporter la vue sur la piste qui malheureusement balafre le premier plan de ce panorama. Derrière moi, la vue sur la partie kazakhe est limitée à la première ligne basse des montagnes, presque entièrement boisée, qui se dresse à seulement quelques centaines de mètres de mon campement, si bien qu’elle cache les plus hauts sommets, lesquels restent à imaginer.

Je dois reconnaître que si l’on m’avait télé-porté ici les yeux bandés, j’aurais certainement dit en les rouvrant que nous étions dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Seule la yourte derrière moi, et d’autres à peine visibles disséminées du côté kirghize, me rappellent où je suis vraiment. Déjà sur le trajet tout à l’heure, quand j’ai vu que notre piste ne suivait pas le cours de la rivière, mais qu’elle s’en écartait en s’insinuant entre les plis de la montagne, j’ai compris que nous n’atteindrions pas cette partie de la vallée que j’avais tant convoitée pendant mes recherches. La vallée de Karkara que je visais, plus vaste et plus sauvage, plus haute et d’un caractère plus grandiose, plus typique aussi de cette région du monde, doit commencer à une vingtaine de kilomètres en amont de la rivière, peut-être du côté kirghize. Le manque de carte précise ne m’a pas permis de situer cette partie de façon sûre. Mais dans tous les cas je n’aurais probablement pas pu y aller car, côté kirghize, un visa m’aurait manqué pour passer la frontière, et côté kazakh, me faire conduire là-bas aurait été difficile, voire impossible. À pied, en longeant la rivière, cela serait certainement faisable. Mais je ne me lancerai pas dans cette aventure sans une meilleure préparation. Peu importe, l’essentiel est d’être là, de sentir que je suis là, au beau milieu de l’Asie centrale, et de me rendre disponible à tout ce qui m’entoure, en laissant advenir la rencontre avec la nature, de sa manifestation la plus intime à sa manifestation la plus sublime, confiant dans l’action du temps qui seul pourra m’offrir ces occasions de rencontres, de révélations peut-être, dont l’ignorance où je suis pour l’instant est déjà source de plaisir, pour toutes les possibilités de surprises qu’elle ouvre devant moi. Une vie toute prévisible en effet n’est pas une vie. C’est un programme informatique, et c’est peut-être celui qu’on nous destine.

Lundi 14 juillet :

Il a fait assez froid cette nuit. Un beau clair de lune veillait sur les montagnes.

Mon installation n’est pas très confortable, et avec le jour qui dès 5h envahit la tente, je n’ai pas pu bien dormir. Peu importe, je suis là, devant cette grandeur simple, sans obligation, sans autre projet que de voir la journée s’écouler tranquillement. Je passe toute la matinée assis dans l’herbe à écrire le journal.

L’orage a grondé au loin et les sommets étaient assombris. Puis les nuages se sont levés et les montagnes ont réapparu.

Journal encore jusqu’à 14h.

Je commence alors un petit tour qui, sans m’éloigner de plus de 200 m, me prendra trois heures. Je me suis intéressé aux fleurs d’ici, que j’ai photographiées, une espèce après l’autre, parfois couché à plat ventre dans l’herbe. J’ai pu photographier aussi une grosse sauterelle et une petite grenouille. J’ai rempli ma gourde au ruisseau. J’ai vu une fourmilière ayant investi une souche de fond en comble. J’ai vu peut-être un aigle tournoyer dans le ciel. J’ai vu des passages de chevaux entre les arbres. Et des bouteilles en plastique abandonnées un peu partout.

De retour à 17h, je me suis remis au journal sous la tente, car il a commencé à pleuvoir. La pluie a cessé quand il était l’heure de manger. Elle a repris abondamment le soir, quand j’écrivais. Elle a continué encore toute une partie de la nuit. Le sol martelé m’a signalé que des chevaux passaient.

Mardi 15 juillet :

Ce matin le temps est splendide. La pluie a ravivé les couleurs et purifié l’air. La plus grande partie de la journée a encore été occupée à l’écriture de ce journal. C’est peut-être idiot de consacrer autant de temps et de se donner autant de mal pour raconter et décrire des choses qui ne sont peut-être que des détails sans intérêt. Mais il me semble que tout ce que je choisis d’écrire a son importance et mérite d’être exprimé. Plus il y aura de détails et plus ce voyage prendra du sens. Si je ne le faisais pas, quelque chose serait perdu. L’oubli engloutirait tout. Or il faut qu’il reste quelque chose. Cela vient peut-être de ce défaut humain de vouloir tout appréhender et conserver pour soi, comme si cela devait nous faire vivre plus longtemps. Si nous avions moins de mémoire, nous aurions moins ce besoin de garder la trace des choses, et nous nous laisserions vivre, tout simplement. Ce serait peut-être mieux à bien des égards. Mais nous sommes humains, et la possession nous définit, que ce soit la possession des choses, du savoir, de l’espace ou du temps. D’une certaine manière, l’artiste veut posséder le temps. Représenter le monde, la vie, les émotions, c’est vouloir retenir leur écoulement, les figer dans une forme, une image ou des mots. Et si possible, les figer en façonnant cette forme, cette image ou ces mots, de telle manière que notre marque personnelle, nos traits s’y impriment. Ainsi, non seulement ce que nous représentons sera immortalisé, mais nous-mêmes avec.

Revenons aux détails : aujourd’hui, j’ai grandement amélioré mon confort. Manger assis par terre, passe encore. Mais écrire ainsi pendant des heures, sans savoir comment poser son cul et ses jambes pour ne plus avoir mal, surtout à 56 ans, ce n’est plus possible au bout d’un moment. Je suis donc allé voir ce matin près de la yourte, à 100 m à côté, si je ne trouverais pas quelque chose qui puisse me servir de banc. Et j’ai trouvé un grand sceau en plastique et un bout de planche qui, mis l’un sur l’autre, ont parfaitement fait l’affaire.

Et c’est assis sur ce banc qu’en milieu de journée, alors que je sirotais mon café, j’ai eu une authentique apparition. En levant les yeux j’ai vu, venant de la yourte, une tête qui dépassait des hautes herbes et se déplaçait en ondulant dans ma direction. Assez vite, j’ai reconnu la posture d’un cavalier, puis le cheval qui allait avec. Il s’approchait tranquillement, en fendant la masse des gentianes et des grandes plantes qui font ici l’effet d’un champ de maïs, tant elles sont hautes. Il a stoppé son cheval à quatre mètres devant moi, en terrain dégagé, et du haut de sa monture il m’a regardé. Si la scène s’était produite il y a cent ans, l’apparition n’aurait pas été différente. Toute sa dégaine, son teint hâlé, son allure, semblaient venir d’une autre époque. Son cheval, petit et noir, était sale et transportait un nuage de mouches.

Après lui avoir fait un discret salut de la tête, sans retour de sa part, j’ai dit : « - zdravstvuyte » (bonjour, en russe). Il m’a répondu, en prenant une grande inspiration et en balayant le paysage du regard : « - Salam Aleykoum ». Après un silence, je lui ai fait comprendre que je ne parlais ni russe ni kazakh et que j’étais français. Il a hoché la tête. D’un geste, je lui ai demandé si le terrain était à lui. Il a encore hoché la tête, en pointant du doigt aussi la yourte. Silence. En mimant, j’ai expliqué que je remettrai le sceau et la planche où je les avais pris. Il a eu une expression et un geste de la main pour dire que ce n’était vraiment rien. Encore un silence. « - Krasiva (c’est beau) ! » ai-je dit en montrant les montagnes. Il a hoché la tête de façon plus marquée. « - Adin (seul) ? » dit-il avec un doigt levé. « - Da », répondis-je. Et j’ai ajouté après un moment, toujours en m’aidant de gestes, que je repartais demain à Kegen. Il a semblé satisfait, a dit : « Davai (allez) ! », a fait tourner sa monture et il est reparti. Ce n’est qu’à ce moment que j’ai vu qu’il était accompagné d’un gros chien, brun comme un ours, couché tout ce temps par terre. Quelques minutes plus tard, je l’ai vu remonter la piste avec son cheval et son chien, toujours d’un pas tranquille. Je me suis alors rappelé l’avoir vu la descendre hier.

Quel moment ! J’avais eu devant moi la figure ancestrale du cavalier kazakh, fier, regardant l’horizon. Il aurait pu être un compagnon de Gengis Khan. Je n’ai pas eu l’audace de le photographier, même si j’y pensais à chaque instant. Mais il aurait été difficile de ne pas paraître offensant ou vulgaire dans cette circonstance. De toute façon, cette image-là ne s’oubliera pas.

Je cesse d’écrire à 15h30 et me prépare pour essayer d’atteindre le sommet d’une haute colline qui se dresse derrière moi, depuis laquelle, dès mon arrivée, je me suis dit que de nouveaux grands paysages seraient peut-être visibles. Je remonte d’abord le cours du ruisseau en me frayant un chemin à travers la végétation haute. Un cadavre de poulain gît dans l’herbe, où ses entrailles desséchées se répandent en circonvolutions. Je photographie les grandes fleurs dressées comme des cierges, et dont la verticalité rappelle le rythme des sapins qui pointent à l’arrière-plan. Des petites orchidées apparaissent dans des zones humides. Des souches renversées forment des sculptures grotesques. La pente s’inclinant de plus en plus, j’avance en traçant des zigzags entre les buissons de genévriers. Plus haut, je traverse des boisements épars de conifères. Souvent la voie est déjà tracée par le passage des chevaux qui ont rabattu les grandes herbes. Déjà de nouveaux reliefs surgissent au loin, laissant augurer d’autres plus grands encore si je continue à monter. Deux grands rapaces tournoient au-dessus de ma tête. Ils ont bien des allures d’aigles, mais leur envergure ne me semble pas assez grande.

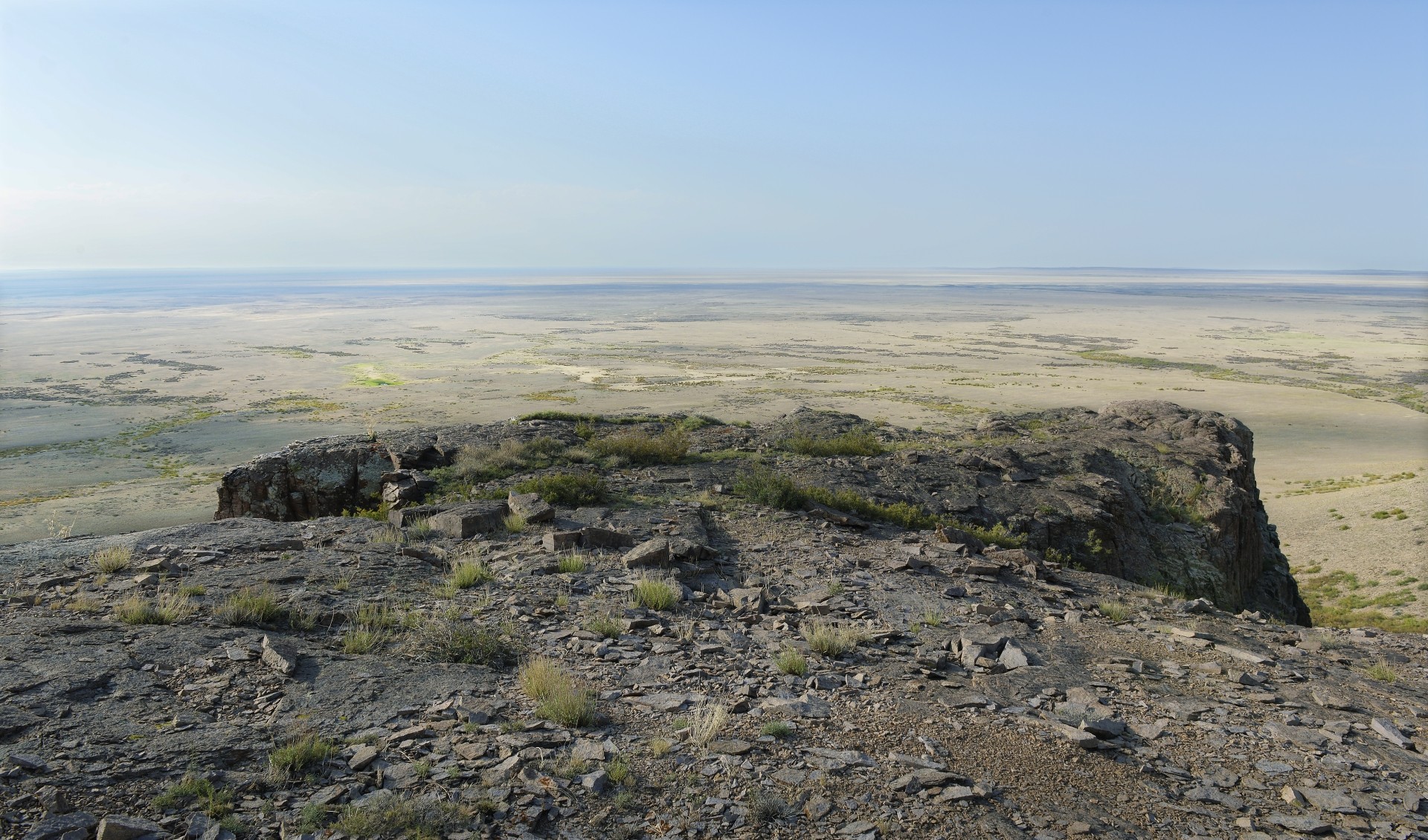

Le sommet de la colline se dresse cent mètres plus haut. À mesure que j’en parcours l’arrondi, slalomant entre les massifs de genévriers et les derniers bouquets d’arbres, la prairie se fait moins haute et plus facile à arpenter. Enfin, la courbure du terrain s’adoucissant avec les derniers mètres, une vue que je n’avais pas imaginé se révèle en quelques instants sous mes yeux, dans un déploiement de presque 360 degrés.

À l’est d’abord, le massif montagneux où j’ai basé mon campement apparaît ici dans toute son ampleur, jusque là invisible, avec ses vastes prairies constellées de sapins, où de place en place on devine des troupeaux de chevaux en liberté, et ses sommets rocailleux autour de 3500 m d’altitude. Succède alors une enfilade d’autres massifs qui s’échelonnent en profondeur, les uns derrière les autres, vers le nord, jusqu’à des distances inappréciables, tandis qu’à cent mètres au premier plan, deux pins très hauts s’élancent vers le ciel comme des colonnes sombres, tels des cyprès de Van Gogh, structurant l’étendue en une composition rigoureuse.  Et chacun de ces massifs décline ensuite lentement vers l’ouest, en soubresauts de plus en plus faibles, jusqu’à laisser la steppe investir entièrement l’espace dans toute sa radicalité horizontale, étendue jaune, étalée comme une mer, où parfois l’on discerne le tracé rectiligne d’une piste et les points blancs de rares yourtes. Karkara, puis Kegen à trente kilomètres, se devinent aux petites altérations qu’elles mettent dans cette vaste uniformité. Plus loin que la steppe encore, à la limite du ciel, quelques derniers mouvements de relief s’étirent par intermittence le long de l’horizon, si pâles que leurs contours se dissolvent dans la lumière. Puis, après avoir enfin développé toute son amplitude, la steppe cède à nouveau le champs aux premiers redressements du socle, aux premières collines alanguies, précédant de nouveaux massifs montagneux qui, dans leur enchaînement rythmé vers le sud, conduiront à la vallée de mon campement. Et comme pour alléger toutes ces imposantes grandeurs, un parterre de mille et une fleurs délicates, se balançant gaiement ici dans la prairie, disséminent avec facétie leurs notes jaunes, oranges et mauves.

Et chacun de ces massifs décline ensuite lentement vers l’ouest, en soubresauts de plus en plus faibles, jusqu’à laisser la steppe investir entièrement l’espace dans toute sa radicalité horizontale, étendue jaune, étalée comme une mer, où parfois l’on discerne le tracé rectiligne d’une piste et les points blancs de rares yourtes. Karkara, puis Kegen à trente kilomètres, se devinent aux petites altérations qu’elles mettent dans cette vaste uniformité. Plus loin que la steppe encore, à la limite du ciel, quelques derniers mouvements de relief s’étirent par intermittence le long de l’horizon, si pâles que leurs contours se dissolvent dans la lumière. Puis, après avoir enfin développé toute son amplitude, la steppe cède à nouveau le champs aux premiers redressements du socle, aux premières collines alanguies, précédant de nouveaux massifs montagneux qui, dans leur enchaînement rythmé vers le sud, conduiront à la vallée de mon campement. Et comme pour alléger toutes ces imposantes grandeurs, un parterre de mille et une fleurs délicates, se balançant gaiement ici dans la prairie, disséminent avec facétie leurs notes jaunes, oranges et mauves.

Oui, je l’ai donc prise, cette beauté, avec des images et des mots, pour la revivre encore plus tard, humain incapable que je suis de ne vivre qu’une fois pleinement les choses. La bonne nouvelle, c’est que ma manière de prendre ne corrompt pas, elle laisse les choses continuer d’être ce qu’elles sont. Et avec de la chance même, elle retardera peut-être un peu leur fin et la mienne.

Et chacun de ces massifs décline ensuite lentement vers l’ouest, en soubresauts de plus en plus faibles, jusqu’à laisser la steppe investir entièrement l’espace dans toute sa radicalité horizontale, étendue jaune, étalée comme une mer, où parfois l’on discerne le tracé rectiligne d’une piste et les points blancs de rares yourtes. Karkara, puis Kegen à trente kilomètres, se devinent aux petites altérations qu’elles mettent dans cette vaste uniformité. Plus loin que la steppe encore, à la limite du ciel, quelques derniers mouvements de relief s’étirent par intermittence le long de l’horizon, si pâles que leurs contours se dissolvent dans la lumière. Puis, après avoir enfin développé toute son amplitude, la steppe cède à nouveau le champs aux premiers redressements du socle, aux premières collines alanguies, précédant de nouveaux massifs montagneux qui, dans leur enchaînement rythmé vers le sud, conduiront à la vallée de mon campement. Et comme pour alléger toutes ces imposantes grandeurs, un parterre de mille et une fleurs délicates, se balançant gaiement ici dans la prairie, disséminent avec facétie leurs notes jaunes, oranges et mauves.

Et chacun de ces massifs décline ensuite lentement vers l’ouest, en soubresauts de plus en plus faibles, jusqu’à laisser la steppe investir entièrement l’espace dans toute sa radicalité horizontale, étendue jaune, étalée comme une mer, où parfois l’on discerne le tracé rectiligne d’une piste et les points blancs de rares yourtes. Karkara, puis Kegen à trente kilomètres, se devinent aux petites altérations qu’elles mettent dans cette vaste uniformité. Plus loin que la steppe encore, à la limite du ciel, quelques derniers mouvements de relief s’étirent par intermittence le long de l’horizon, si pâles que leurs contours se dissolvent dans la lumière. Puis, après avoir enfin développé toute son amplitude, la steppe cède à nouveau le champs aux premiers redressements du socle, aux premières collines alanguies, précédant de nouveaux massifs montagneux qui, dans leur enchaînement rythmé vers le sud, conduiront à la vallée de mon campement. Et comme pour alléger toutes ces imposantes grandeurs, un parterre de mille et une fleurs délicates, se balançant gaiement ici dans la prairie, disséminent avec facétie leurs notes jaunes, oranges et mauves.  Après une pause, je continue la boucle, versant parfois de l’eau sur ma casquette. Je tente encore, tant bien que mal, de photographier les oies, les grues, et les huîtriers pies. La boucle se referme par une autre presqu’île, mais plus grande, et que surmontent quelques collines rocailleuses. Je les gravis pour avoir encore une nouvelle perspective d’ensemble sur le lac. Mais la lumière ne permet rien. Je redescends et trouve, derrière un gros rocher saillant, la première ombre de la matinée. Je m’y rafraîchis quelques minutes avant de rejoindre directement mon campement, vers 13 heures.

Après une pause, je continue la boucle, versant parfois de l’eau sur ma casquette. Je tente encore, tant bien que mal, de photographier les oies, les grues, et les huîtriers pies. La boucle se referme par une autre presqu’île, mais plus grande, et que surmontent quelques collines rocailleuses. Je les gravis pour avoir encore une nouvelle perspective d’ensemble sur le lac. Mais la lumière ne permet rien. Je redescends et trouve, derrière un gros rocher saillant, la première ombre de la matinée. Je m’y rafraîchis quelques minutes avant de rejoindre directement mon campement, vers 13 heures. De retour en bas, je travaille au journal et quitte les lieux à 11h pour rejoindre la route. Encore faut-il en retrouver le chemin. L’essentiel est de ménager la voiture. Du hors-piste à une pseudo piste, en évitant les buissons nains, puis à la vraie piste, je rejoins la route en un peu moins d’une heure. Direction Balqash, à 150 km au sud.

De retour en bas, je travaille au journal et quitte les lieux à 11h pour rejoindre la route. Encore faut-il en retrouver le chemin. L’essentiel est de ménager la voiture. Du hors-piste à une pseudo piste, en évitant les buissons nains, puis à la vraie piste, je rejoins la route en un peu moins d’une heure. Direction Balqash, à 150 km au sud. Je n’ai pas d’explication mais, ayant repris la route et parcouru encore quelques kilomètres, je ne peux m’empêcher de faire un lien entre ce que je découvre maintenant, tout aussi sidérant, et ce que je viens de quitter. Cela ressemble à une montagne qu’on aurait arasée juste au-dessus de sa base, à une hauteur d’environ trente mètres, et dont les flancs seraient d’une inclinaison égale et parfaite sur toute sa circonférence… et qui serait verte. À mesure que la route s’en rapproche, je vois apparaître, au pied de cette étrange formation, de gros conduits serpentant au-dessus du sol, des réseaux de lignes électriques, des usines plus ou moins vétustes, diverses installations indéterminées et puis, plus loin, ce qui ressemble à de grands immeubles d’habitation, en ruine, ou en voie de l’être, le tout étalé sur au moins trois kilomètres.

Je n’ai pas d’explication mais, ayant repris la route et parcouru encore quelques kilomètres, je ne peux m’empêcher de faire un lien entre ce que je découvre maintenant, tout aussi sidérant, et ce que je viens de quitter. Cela ressemble à une montagne qu’on aurait arasée juste au-dessus de sa base, à une hauteur d’environ trente mètres, et dont les flancs seraient d’une inclinaison égale et parfaite sur toute sa circonférence… et qui serait verte. À mesure que la route s’en rapproche, je vois apparaître, au pied de cette étrange formation, de gros conduits serpentant au-dessus du sol, des réseaux de lignes électriques, des usines plus ou moins vétustes, diverses installations indéterminées et puis, plus loin, ce qui ressemble à de grands immeubles d’habitation, en ruine, ou en voie de l’être, le tout étalé sur au moins trois kilomètres.  Il est 14h. À partir d’ici je n’ai que deux possibilités : soit je continue sur l’autoroute en direction du nord, et dans ce cas je rejoindrai Aksuw-Ayuwli - où je suis déjà passé jeudi - d’ici une centaine de kilomètres ; soit je prends une route ordinaire qui rejoint, en ligne droite, la ville d’Aqadir, à l’ouest, distante également de cent kilomètres, avec rien d’autre que la steppe entre ici et là-bas. Je choisis la deuxième.

Il est 14h. À partir d’ici je n’ai que deux possibilités : soit je continue sur l’autoroute en direction du nord, et dans ce cas je rejoindrai Aksuw-Ayuwli - où je suis déjà passé jeudi - d’ici une centaine de kilomètres ; soit je prends une route ordinaire qui rejoint, en ligne droite, la ville d’Aqadir, à l’ouest, distante également de cent kilomètres, avec rien d’autre que la steppe entre ici et là-bas. Je choisis la deuxième. Par chance, un début de piste se présente sur le bas-côté de la route. Je m’y engage et la suis sur près de deux kilomètres, avant de m’en écarter d’une centaine de mètres afin d’atteindre un subtil renflement du terrain. On ne peut pas dire qu’une fois dessus je domine vraiment la steppe, mais c’est quand même mieux qui si j’étais juste au ras de celle-ci. L’endroit est très bien. Je ne prends pas la peine de commencer à installer le dispositif car le soleil sera voilé d’ici peu, et je ne sais pas quelle sera la bonne orientation par rapport au soleil demain matin.

Par chance, un début de piste se présente sur le bas-côté de la route. Je m’y engage et la suis sur près de deux kilomètres, avant de m’en écarter d’une centaine de mètres afin d’atteindre un subtil renflement du terrain. On ne peut pas dire qu’une fois dessus je domine vraiment la steppe, mais c’est quand même mieux qui si j’étais juste au ras de celle-ci. L’endroit est très bien. Je ne prends pas la peine de commencer à installer le dispositif car le soleil sera voilé d’ici peu, et je ne sais pas quelle sera la bonne orientation par rapport au soleil demain matin.